鎌倉時代中期から南北朝時代にかけて、荘園領主と地頭との間で土地の領有権をめぐる争いが頻発しました。

そうした中で、解決策の一つとして採られたのが、下地中分という方法です。

今回はこの『下地中分(したじちゅうぶん)』について、簡単にわかりやすく解説していきます。

目次

下地中分とは?

下地中分とは、荘園領主と地頭が土地を2つに分けて、それぞれの土地の領有権を認め、互いに侵犯しないようにしたことをさした言葉です。

鎌倉時代中期から南北朝時代にかけて、各地の荘園領主と地頭との間で、年貢や土地の領有権をめぐる争いが頻発したため、その解決策の一つとして行われました。

鎌倉幕府も土地をめぐる争いの早期解決策として、この方法を推奨しました。その結果、西日本を中心に全国で下地中分が行われました。

このことは、地頭の一円知行(単独で領地を支配すること)を進めることになりました。

下地中分が行われた背景

①地頭の土地支配の拡大

平安時代には、貴族や地方の有力者、寺社が荘園を拡大させていきましたが、鎌倉時代のはじめになると地頭や有力名主が未開地を開墾し、新たに田畑を作ったり、山野や海、川を利用して農林漁業を行ったりした結果、これまでなかった新たな利得が生まれるようになりました。

これによって、地頭や有力名主の土地支配が拡大するとともに、こうした新たな利得がいったい誰のものになるのかという問題が生じました。

②新補地頭の荘園侵略

こうした争いを助長した要因の一つが、新補地頭の登場です。

新補地頭とは、簡単に言えば1221年の承久の乱に勝利した鎌倉幕府が、没収した朝廷側の領地に新たに置いた地頭のことです。

先祖代々の領地を受け継いでいた従来の地頭である「本補地頭」と区別して、「新補地頭」と呼ばれました。

地頭は領地から農作物や海産物などの収益を得ることができましたが、その収益を得る割合は先祖代々の先例によって決まっていました。

しかし、新しく設置された新補地頭の場合には、そうした先例は存在しません。

そのため、幕府は新補率法という基準を作り、一律11町ごとに1町の給田(田を支給すること)、1反ごとに5升の加徴米(年貢に上乗せして課せられた米)を定めました。

また、山野・海・川で得られた産物を国司や荘園領主と折半(2等分)することや、国司や荘園領主の領地に勝手に進出して支配しないようにすることも決めました。

しかし、こうした取り決めは、地頭の権力が拡大していくにつれて、しだいに有名無実化していきました。

地頭が権限を乱用し、荘園領主が得るべき年貢を不法に取り押さえるといった事態も各地で起こります。

これにより、荘園領主と地頭との間で、土地の領有権をめぐる争いが頻発するようになりました。

③地頭請

荘園領主と地頭との間で生じた争いを解決する手段の一つとして、地頭請という手法が採られました。

地頭請とは、荘園領主が地頭に荘園の管理を委託する代わりに、年貢の取り立てを地頭に請け負わせる手法のことです。

年貢はその年の収穫高にかかわらず、毎年一定の量を荘園領主に納める取り決めがなされました。

地頭請が広まるまでは、地頭が水害や干ばつなどの天災を理由に、本来荘園領主に納められるべき年貢を不法に差し押さえることがありました。

荘園領主はそのたびに幕府に訴訟を起こして解決していましたが、訴訟の手続きが面倒だったため、いっそのこと荘園の管理をすべて地頭に任せて、その代わりに一定額の年貢の納入を請け負わせる地頭請が採用されるようになりました。

こうした対策は荘園領主側が妥協した結果でしたが、それでも地頭の権限乱用は収まらず、荘園領主と地頭との間の争いは絶えませんでした。

そのため、地頭請からやや遅れて、下地中分という解決策が行われるようになっていきます。

下地中分の目的

荘園領主と地頭との間の争いの原因は、そもそも荘園の複雑な権利関係にありました。

平安時代以来、荘園を管理してきた荘園領主が各地にいたにもかかわらず、鎌倉幕府が全国に地頭を置き、治安維持をする権限を与えたため、事実上は荘園領主と地頭という2つの役職が荘園を管理するようになっていました。

地頭請はこうした複雑な権利関係を前提にした妥協策でしたが、これだけでは地頭の権限乱用が止まりませんでした。

そのため、土地そのものを分割する下地中分によって、荘園の複雑な権利関係を解消しようとしました。

鎌倉幕府も、荘園領主と地頭との間の争いに対する早期解決策として、下地中分を推奨しました。

下地中分の内容

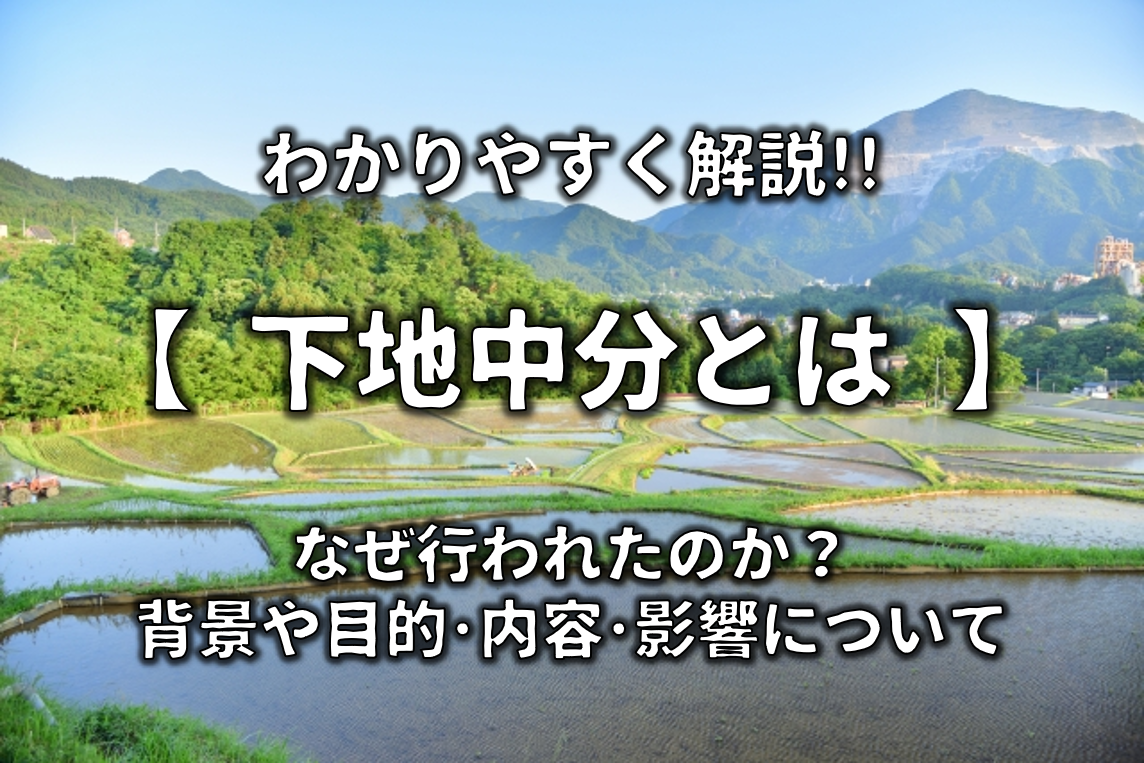

(1324年 下地中分絵図 出典:Wikipedia)

①下地中分の意味

鎌倉時代には、それぞれの土地で生産された収穫物を「上分(じょうぶん)」と呼んだのに対して、その収穫物を生み出す土地を「下地(したじ)」と言いました。

この下地には、農作物が収穫できる田畑のほか、山野や海、川、未開地も含まれました。

下地中分とはこうした土地を分割する手法です。

下地中分では、荘園領主と地頭との間で、土地を折半(2等分)または2対1に分けた上で、一方を荘園領主側のもの(領家方)、他方を地頭側のもの(地頭方)としました。

そうして両者がそれぞれに自分の側の土地を保有・処分する権利を認め合うことで、互いに衝突することを防ぎました。

中には、土地を分割するだけでなく、領民まで分割する例もありました。

下地中分が行われた地域では、現在でも「領家」や「地頭」といった言葉が地名の中に残っている場所があります。

②下地中分の手続き

実際の下地中分の手続きでは、荘園領主と地頭が和解する場合と、荘園領主側の申請を受けた幕府が地頭に命令を下す場合がありました。

また、土地を分割する方法についても、その土地に大きく境界線を引いて2分割し、それぞれが分割された土地を単独で支配する場合(一円知行)と、その土地に含まれる田畑や屋敷1つ1つを分割する場合(坪分け中分)がありました。

いずれの場合も、後でもめないように、土地の分割の仕方を記録した絵図や文書を作成しました。

③下地中分の広まり

このような下地中分は、中国地方・四国地方・九州地方などの西日本を中心に全国で行われました。

特に寺社領で下地中分が行われた例が多く見られます。

下地中分の影響

下地中分には、単に荘園領主と地頭との間の争いをなくす以上の意味がありました。

それは、地頭の一円知行が実現する契機となったというものです。

もともと地頭は、既に荘園領主がいた地域に派遣されて、荘園領主とともに領地を管理してきましたが、下地中分によって荘園領主の制約を受けることなく、単独で支配できる領地を持てるようになりました。

この状態を一円知行と言います。

これによって、地頭そのものの性格が単なる幕府の役人から実質的な在地領主へと大きく変わりました。

このように性格を変えた地頭は、鎌倉幕府が滅亡した後、江戸時代に至るまで存続しました。

まとめ

✔ 下地中分とは、荘園領主と地頭が土地を2つに分けて、それぞれの土地の領有権を認め、互いに侵犯しないようにしたこと。

✔ 鎌倉時代中期から南北朝時代にかけて各地で頻発した、荘園領主と地頭との間の土地の領有権をめぐる争いに対して、その解決策の一つとして行われた。

✔ 鎌倉幕府は土地をめぐる争いの早期解決策として、下地中分を推奨した。

✔ その結果、西日本を中心に全国で下地中分が行われた。

✔ 下地中分により、各地で地頭の一円知行が実現した。